| |

| ■ 開催中のおすすめ資料【招福! かいじあむのお正月】 |

|

| |

|

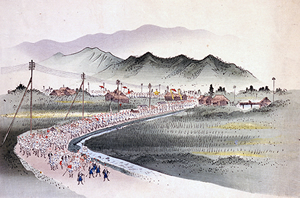

山梨県指定文化財

甲府道祖神祭幕絵 東都名所 洲崎汐干狩

こうふどうそじんまつりまくえ とうとめいしょ すざきしおひがり

江戸末期に隆盛を誇った甲府道祖神祭で、甲府の町人は飾り幕を当時の人気絵師に描かせて競い合った。本資料は初代広重が緑町のために描いた幕絵のうち破損した分を、二代広重が補うために制作したもの。弁天社と遠浅の海岸風景や、汐干狩りを楽しむ人々が描かれている。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

山梨県指定文化財

上杉景勝判物

うえすぎかげかつはんもつ

上杉景勝が、市河長寿丸(勝房)から年始の祝儀として太刀と馬を献上されたことを賞した文書。

「戦国からのメッセージ」に展示中

|

|

|

| |

|

祝いのお膳

いわいのおぜん

『甲陽軍鑑』の「御献立之次第」をもとに再現した本膳料理。式三献、7つの膳(再現は五の膳まで)、および菓子からなる。献立の内容より安土桃山から江戸時代初期頃に位の高い武家の婚礼料理として供されたと考えられる。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

おもちゃ籠

おもちゃかご

若尾家3代目の謹之助が著した甲州に伝わる玩具の記録。巻頭にはさまざまな山梨の郷土玩具をイラストで紹介している。補遺は本編の翌年の大正5年(1916)に刊行。

「巨富を動かす」に展示中

|

|

|

|

| |

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<招福! かいじあむのお正月>です。

食べものや食事にまつわる資料・作品が、紹介されています。

関連資料の表示を目印に、探してみてください。

展示期間 展示期間

令和4年12月21日(水曜)から令和5年2月13日(月曜)まで

展示場所 展示場所

常設展示室「城下町の賑わい」、「道がつなぐ出会い」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【やまなしの豊かな食文化】 |

|

| |

歌川芳盛筆「御菓子袋」

うたがわよしもりひつ おかしぶくろ

(展示期間:10月26日〜11月28日)

明記はないが、上部についた穴などからおそらく菓子が入っていた袋だと思われる。浮世絵師、歌川芳盛の署名が入っており、おめでたい宝船の姿が表されている。

「道がつなぐ出会い」に展示中

|

|

|

歌川芳虎筆「御菓子袋」

うたがわよしとらひつ おかしぶくろ

(展示期間:11月30日〜12月19日)

「東都名所之内 真乳山之雪」と題された図が描かれた菓子袋。作者は浮世絵師の歌川芳虎で、幕末から明治にかけて活躍した。「御菓子」の文字も花で縁取られ、かわいらしい仕様となっている。

「道がつなぐ出会い」に展示予定

|

|

|

食物喰合之事

しょくもつくいあわせのこと

2つ以上の食品を合わせて食べると中毒症状などを起こすという、いわゆる食べ合わせの悪い食べ物を列挙したもの。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

|

酒造商売要用早算式

しゅぞうしょうばいようようはやさんしき

酒造や酒の販売に用いる枡や桶などの容積の算出方法をまとめたもの。展示箇所では酒樽の口径・底径・深さから中に入る酒の量を算出する方法を示している。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

|

| |

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<やまなしの豊かな食文化>です。

食べものや食事にまつわる資料・作品が、紹介されています。

関連資料の表示を目印に、探してみてください。

展示期間 展示期間

令和4年10月26日(水曜)から令和4年12月19日(月曜)まで

展示場所 展示場所

常設展示室「城下町の賑わい」、「道がつなぐ出会い」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【資料でめぐる山梨の旅】 |

|

| |

源平合戦図屏風 右隻

げんぺいかっせんずびょうぶ うせき

治承4年(1180)より起こった内乱(源平合戦)のうち、寿永3年(1184)2月の一ノ谷合戦、翌年2月の屋島合戦の様子を描いた屏風絵。展示は一ノ谷合戦を描いた右隻。この戦いでは、源氏方の大手の軍勢に甲斐源氏源有義・板垣兼信が、搦手の軍勢に安田義定が参戦し、源氏方の主力として活躍していた。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

『峡中紀行』

きょうちゅうきこう

江戸時代の儒学者荻生徂徠(1666-1728)の紀行文。本資料は徂徠が柳沢吉保の命により甲斐国を調査したときの記録で、内容の大半は『風流使者記』と共通している。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

往来手形之事

おうらいてがたのこと

巨摩郡小池村(現北杜市高根町)の名主三右衛門が、諸国の神社・仏閣を参詣したいという同村の百姓勘兵衛について、関所の通過や通船に便宜をはかってほしいと各所の役人に依頼したもの。いわゆる往来手形(通行手形)。

「山に生きる」に展示中

|

|

|

|

富士山神宮并麓八海略絵図

ふじさんじんぐうならびにふもとはっかいりゃくえず

富士山登山道の北口である、吉田口から山頂までの登拝道を描いた略絵図。上部に三峯の富士、その下に登山道の基点である北口本宮冨士浅間神社を描き、下部に吉田宿と八海を配置する。日月や登拝する人々の姿など、信仰の対象やそれを示唆するものが描かれていないことから、信仰の対象というより登山案内的な要素が強いと思われる。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

|

| |

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<資料でめぐる山梨の旅>です。

旅・旅行にまつわる資料・作品が、紹介されています。

関連資料の表示を目印に、探してみてください。

展示期間 展示期間

令和4年8月24日(水曜)から令和4年10月24日(月曜)まで

展示場所 展示場所

常設展示室「城下町の賑わい」、「道がつなぐ出会い」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【ようこそ!かいじあむ動物ワールドへ】 |

|

| |

入口のとなりにいるよ!

ツキノワグマはく製

つきのわぐまはくせい

|

|

|

|

おさる様は神様のお使い

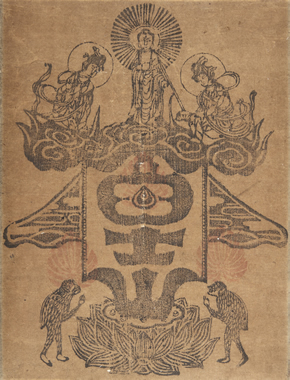

富士山牛玉

ふじさんごおう

山頂に来迎する阿弥陀三尊像の姿をあらわした絵札。中央の蓮華坐上には「富士山」の文字、その左右に浅間神の神使いである猿を配する。

「信仰の足跡」に展示中

|

|

|

戦国大名武田家ゆかりの馬

武田氏館跡出土馬復元模型

たけだしやかたあとしゅつどうまふくげんもけい

武田氏館跡から出土した馬の全身骨格に肉付けして復元したもの。推定年齢12歳程度の雄で、体高は約125センチメートルだった。

受付となりに展示中

|

|

|

明治の甲府のアミューズメントパーク

甲府太田町公園全図(頼生文庫)

こうふおおたまちこうえんぜんず

遊亀公園(大田町公園)を描いた絵図。同公園はもともと一蓮寺の境内だったが、明治9年(1876)に県へ移管され、公園として開放された。以後、旧城地である舞鶴城公園とともに、鶴と亀の両公園は、甲府市民の憩いの場となっている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

| |

動物関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<ようこそ! かいじあむ動物ワールドへ>です。

さまざまな動物にまつわる資料・作品が、展示室いっぱいに展示されています。

関連資料の表示を目印に、どんな動物がいるか探してみてください。

展示期間 展示期間

令和4年6月22日(水曜)から令和4年8月22日(月曜)まで

展示場所 展示場所

常設展示室「甲斐の黒駒」、「信仰の足跡」、「江戸文化の往来」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【災いと人々 祈る・助けあう・乗りこえる】 |

|

東日本大震災から10年。

毎年のように大規模な災害が日本を襲い、今なお多くの人々が、災害と向き合って日々を送っています。

地震、水害、火災、疫病…山梨県(甲斐国)でも、古くから多くの災害が人々を襲ってきました。しかし、その度に人々は助けあって、立ち上がり、災いを乗り越えて来たのです。

「忘れたころにやってくる」、いつかは来てしまうかもしれない「その日」について、資料をみながら考えてみてはいかがでしょうか。

|

観音菩薩立像

武田信玄の正室、三条夫人ゆかりの像と伝える。頭部のみ当初で体は後世の作と思われる。髪を高く結い上げ、玉眼を嵌入する、寄木造の像。

「信仰の足跡」に展示中 |

|

|

地震後野宿の図

安政2年(1855)の22時頃、安政の大地震とのちに呼ばれる大きな地震が起こった。本図は地震後、人々が身を寄せ野宿する様子が描かれている。詞書を見ると、町はずれの空き地に人々が避難し、町中はひっそりしている旨が記されている。なお、鯰は描かれていないが、提灯に「鹿嶋明神」「要屋」などの文字が見え、鯰を連想させる。

「江戸文化の往来」に展示中

※展示期間 4月20日(水)〜5月23日(月) |

|

|

ゑんまの子

安政2年(1855)、安政の大地震で多くの人々が亡くなったが、その亡者たちが、閻魔の子にしてくれと次々と訴え、閻魔大王が疲れ果てている図である。浄玻璃の鏡に等かいした建物と火事の様子が映し出されているが、おそらく画面右下の男性が亡くなった際の様子であろう。

「江戸文化の往来」に展示予定

※展示期間 5月25日(水)〜6月20日(月) |

|

|

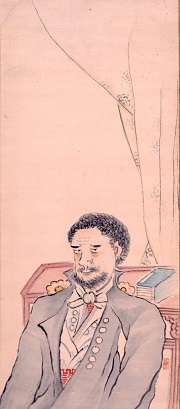

モーニッケ肖像

オランダ商館医を務めたモーニッケの肖像画で、弟子であった村松岳佑が描いたもの。モーニッケは、佐賀藩主鍋島直正の要請により、嘉永2年(1849)に日本で初めて種痘に成功し、以後種痘法は急速に日本全国へ広まった。またモーニッケは聴診器を日本に紹介したことでも知られている。

「江戸文化の往来」に展示中 |

|

|

『安政見聞録』上・中・下

服部保徳著、挿絵は歌川芳晴(芳春)による。安政2年10月2日(1855年11月11日)に江戸を襲った安政江戸地震に素材をとった読本。この地震では江戸近辺で震度6相当、甲府でも震度4以上の揺れであったと推定されている。

「転換期に向き合う」に展示中 |

|

|

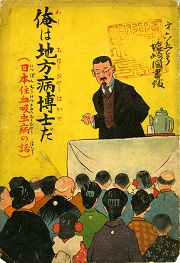

「俺は地方病博士だ」

地方病の啓発用冊子。絵本仕立てで、地方病博士がこどもたちに地方病の症状や原因について説諭する内容となっている。

「共生する社会 地方病との戦い」に展示中 |

|

|

|

災害関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<災いと人々 祈る・助けあう・乗りこえる>です。

展示期間 令和4年4月20日(水曜)から6月20日(月曜)まで 展示期間 令和4年4月20日(水曜)から6月20日(月曜)まで

展示場所 展示場所

常設展示室 「水に取り組む」、「道がつなぐ出会い」、「江戸文化の往来」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料・テーマ展示【山梨の春は、桃と桜と信玄公】 |

|

山梨の春は桜や桃が咲き誇り、甲府盆地を花の色で彩ります。

春はまた、戦国時代を代表する武将 武田信玄にゆかりのある季節です。元亀4年(1573)4月12日に亡くなった信玄をしのんで、山梨では様々なお祭りやイベントが催されます。

県立博物館でも、毎年恒例の武田特集で信玄ゆかりの資料を数多く展示しております。今年はさらに、山梨の春を彩る桃や桜に関する資料も展示しています。ぜひ博物館で山梨の春を満喫しながら、武田信玄と戦国の世に思いをはせてみてください。

|

迫力満点の信玄像

武田信玄信州川中島出張之図

いだてんりゅうぞう

浮世絵師、歌川国芳による信玄像。法師武者姿の信玄の姿が、大判錦絵竪2枚続の画面に表されている。書き込みから、第一次川中島の戦いに向かう信玄の姿を表しているものと考えられる。

※令和4年3月16日(水曜)から4月18日(月曜)までの限定展示

「江戸文化の往来」に展示予定

|

|

|

精巧な調度品も見どころです

雛人形

ほうだん

甲府の豪商・大木家に伝来した雛人形。

「道がつなぐ出会い」に展示中

|

|

|

新撰組!対新政府軍!!

砲弾

ほうだん

柏尾の戦いに際し、幕府軍が新政府軍に打ち込んだ不発弾とされる砲弾。

1859年にフランスで開発された野戦砲「四斤山砲」の砲弾と同形である。日本では慶応2年(1866)の第二次長州征討に際して幕府陸軍が使用したことで知られており、明治に至るまで陸軍の主力装備のひとつであった。

「転換期に向き合う」に展示中

|

|

|

信玄公からのお礼状

武田晴信書状

武田晴信(信玄)が、書状と贈り物が届いたことに謝意を示し、返礼として黄金2両を贈ることを伝えた書状。宛所は失われているが、高野山成慶院に出したものであることが判明している。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

勝頼から上杉へのお祝いの手紙

武田勝頼書状

武田勝頼が、越後国(新潟県)の戦国大名上杉景勝の奥郡(新潟県北部)平定を祝すとともに、越中国(富山県)への出陣が肝要との考えを持っていることを記した書状。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

甲斐源氏の大活躍を描く

後三年合戦絵巻 下巻

平安時代における東北地方の戦乱として著名な後三年合戦(1083〜87)の様子を描いた絵巻物。兄源義家(八幡太郎)を助けるために官職を辞して参陣した甲斐源氏の祖・源義光(新羅三郎)の活躍も各所に描かれる。

「道がつなぐ出会い」に展示中

|

|

|

信玄ゆかりの天神様

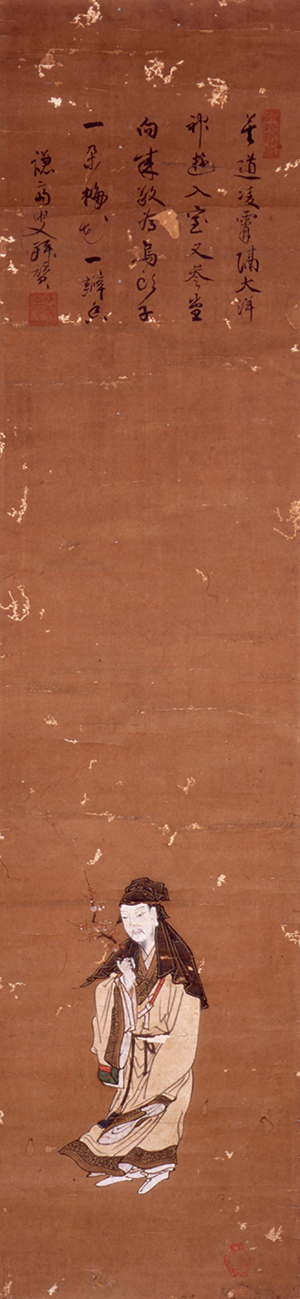

渡唐天神像 策彦周良賛

山梨県指定文化財

平安時代の貴族・菅原道真は、死後天神として崇敬を集めた。本作は、道真が中国、唐時代の禅僧・無準師範の教えを得たという伝説に基づく「渡唐天神像」。武田信玄により恵林寺の住職に迎えられた、策彦周良の賛が記されている。

※令和4年2月16日(水曜)から3月4日(月曜)までの限定展示

「信仰の足跡」に展示中

|

|

|

明治時代のおみゆきさんを描く

甲山峡水

山梨県の名所を紹介する観光ガイドブック。中央線甲府開業を機に企画され、明治39年(1906)に開催された一府九県連合共進会の際に刊行された。富士山、屏風岩、猿橋、昇仙峡、御幸祭などが挿絵で紹介されている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

信玄公、春関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<山梨の春は、桃と桜と信玄公>です。

展示期間 令和4年2月16日(水曜)から4月18日(月曜)まで 展示期間 令和4年2月16日(水曜)から4月18日(月曜)まで

展示場所 展示場所

常設展示室 「甲斐を駆ける武士たち」、「道がつなぐ出会い」、「江戸文化の往来」ほか

|

| |

ページトップへ |