| ■ 開催中のおすすめ資料【春の山梨は花ざかり】 |

|

|

|

源氏物語図色紙貼付屏風(右隻・左隻)

六代大木喜右衛門夫人の婚礼の際の調度と伝えられる品であるが、婚礼においては、「源氏物語」や「伊勢物語」を題材とした華やかな屏風が、江戸時代の大名家の婚礼調度として好まれたという。本屏風は、大型の色紙または画帖を屏風に仕立て直した貼り付け屏風である。筆致から、おそらく町絵師の制作であろう。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

(左隻)

(右隻)

|

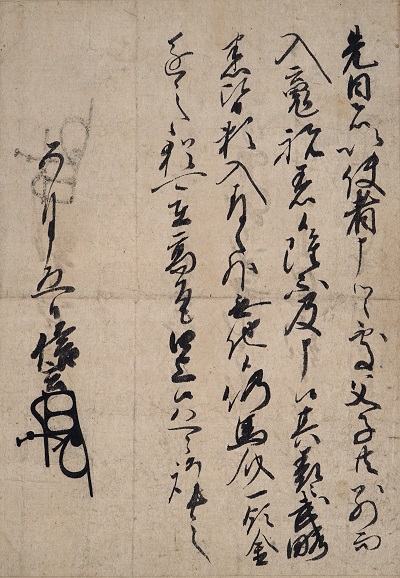

武田晴信書状

武田晴信(信玄)が、書状と贈り物が届いたことに謝意を示し、返礼として黄金2両を贈ることを伝えた書状。宛所は失われているが、高野山成慶院に出したものであることが判明している。

「甲斐をかける武士たち」に展示中

|

|

|

砲弾

柏尾の戦いに際し、幕府軍が新政府軍に打ち込んだ不発弾であるという。1859年にフランスで開発された野戦砲「四斤山砲」の砲弾と同形である。日本では慶応2年(1866)の第二次長州征討に際して幕府陸軍が使用したことが知られており、明治に至るまで陸軍の主力装備の1つであった。

「転換期に向き合う」に展示中

|

|

|

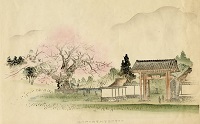

甲山峡水

山梨県の名所を紹介する観光ガイドブック。中央線甲府開業を機に企画され、明治39年(1906)に開催された一府九県連合共進会の際に刊行された。富士山、屏風岩、猿橋、昇仙峡、御幸祭などが挿絵で紹介されている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<春の山梨は花ざかり>です。

展示期間 令和6年2月14日(水曜)から4月15日(月曜)まで 展示期間 令和6年2月14日(水曜)から4月15日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【招福! かいじあむのお正月】 |

|

|

|

祝いのお膳

『甲陽軍鑑』の「御献立之次第」をもとに再現した本膳料理。式三献、7つの膳(再現は五の膳まで)、および菓子からなる。献立の内容より安土桃山から江戸時代初期頃に位の高い武家の婚礼料理として供されたと考えられる。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

直江兼続書状(正月11日付、市川長寿あて) (市河家文書)

上杉家の重臣直江兼続が市河長寿麿(勝房)に送った、年頭祝儀に対する返礼の書状。

「戦国からのメッセージ」に展示中

|

|

|

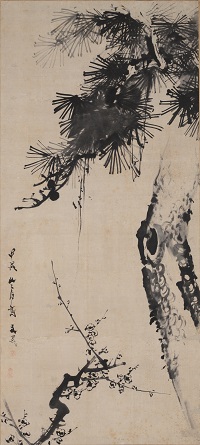

松梅図

作者の谷文晁は田安家家臣の子として生まれ、自身も田安家に出仕、後に松平定信にも認められるところとなった画家である。多彩な画流を吸収し、関東における南画の大成者となった。本作は、湿潤な水墨による雄渾な筆致で描かれた、文晁52歳の筆である。

「江戸文化の往来」に展示中 |

|

|

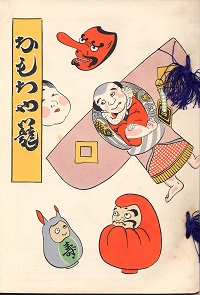

おもちゃ籠

若尾家3代目の謹之助が著した甲州に伝わる玩具の記録。巻頭にはさまざまな山梨の郷土玩具をイラストで紹介している。補遺は本編の翌年の大正5年(1916)に刊行。

「巨富を動かす」に展示中

|

|

|

|

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<「信玄公」と山梨の人々>です。

展示期間 令和5年10月25日(水曜)から12月18日(月曜)まで 展示期間 令和5年10月25日(水曜)から12月18日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町のにぎわい」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町のにぎわい」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【「信玄公」と山梨の人々】 |

紹介動画

(youtubeへ移動します) |

|

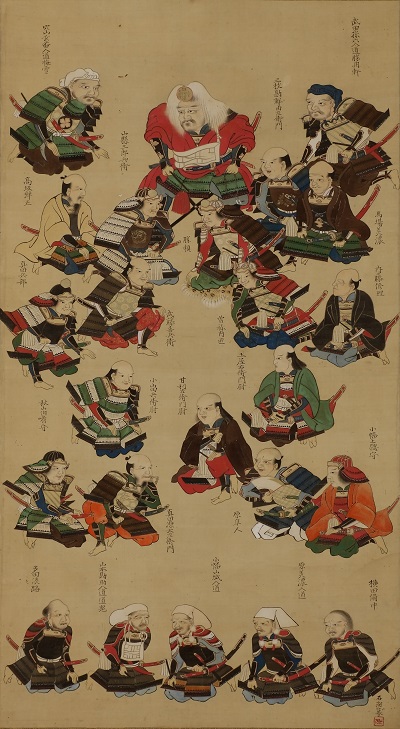

武田二十四将図(南松院蔵)

武田信玄を頂点に、その下に23人の家臣を描いた図。信玄は優秀な家臣を多数召し抱えていたことで知られ、後世「武田二十四将」と呼ばれた。武田二十四将図は、遅くとも17世紀後半頃には成立していたとみられ、描かれる武将とその位置もある程度定式化したものがあったと考えられる。

「道がつなぐ出会い」に展示中

|

|

|

武田信玄書状

武田信玄が、常陸国(茨城県)の戦国大名佐竹義重に属していた梶原政景に送ったと考えられる書状。永禄12年(1569)頃、信玄は小田原の北条氏康・氏政と対立する一方、政景とその実父の太田資正をとおして、佐竹氏、安房(千葉県)の里見氏との連携を図った。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

甲州二十四将之肖像(歌川貞秀)

武田信玄を中心に据えた、武田二十四将の集合武将図のひとつ。画面全体に勇猛な武田武士が配されているが騒がしさはなく、むしろ黒の濃淡を基調とした画面構成を取った上で、全体的に落ち着いた様相を呈している。

「江戸文化の往来」に展示予定

展示期間:令和5年11月22日(水)〜12月18日(月)

|

|

|

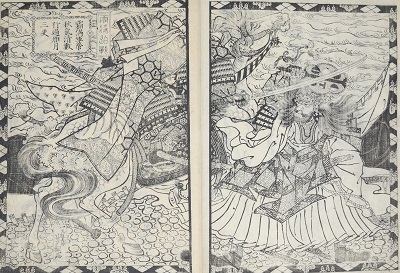

『甲越古状揃大全』

武田信玄・上杉謙信らがやり取りしたとする書状を用いて、読み書きの練習ができるように作られた往来物と呼ばれる教科書。ただしその内容の多くは創作されたものである。信玄の誕生祝いに対する武田信虎の礼状に始まり、上杉謙信が将軍足利義輝に武田信玄・北条氏政の討伐を願い出る注進状まで、19通の書状により基本的な文字のくずし方や読みを学ぶことができる。展示箇所は著名な一騎打ちの場面を描いた挿絵。

「城下町のにぎわい」に展示中

|

|

|

|

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<「信玄公」と山梨の人々>です。

展示期間 令和5年10月25日(水曜)から12月18日(月曜)まで 展示期間 令和5年10月25日(水曜)から12月18日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町のにぎわい」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町のにぎわい」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【歴史のなかの生きものたち】 |

|

|

甲斐叢記

江戸時代後期に出版された甲斐国の地誌。巨麻郡の「巨麻」の由来を「駒」にもとめ、甲斐の黒駒の図を載せている。

「甲斐の黒駒」展示中

|

|

|

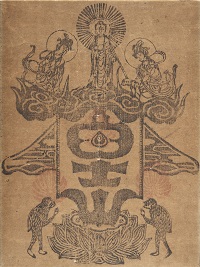

富士山牛玉

山頂に来迎する阿弥陀三尊像の姿をあらわした絵札。中央の蓮華坐上には「富士山」の文字、その左右に浅間神の神使いである猿を配する。

「信仰の足跡」に展示中

|

|

|

犬追物図説

中世〜近世の武家弓術の作法のひとつであった犬追物の装束や振舞について、挿絵入りで紹介した解説書。犬追物は馬上から犬を射撃する武芸で、江戸時代には加賀美流・小笠原流・武田流などの作法があったいう。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

雑魚貼交屏風(二代歌川広重及び門下)

二代広重は弟子とともに甲州を訪れ、道祖神祭幕絵を描いている。本作は初代広重から引き継いだ門弟、重政、重清、重次、重春とともに描いた46枚の肉筆画を貼り交ぜたもので、二代一門を知る当時の貴重な資料である。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

甲府太田町公園全図

遊亀公園(大田町公園)を描いた絵図。同公園はもともと一蓮寺の境内だったが、明治9年(1876)に県へ移管され、公園として開放された。以後、旧城地である舞鶴城公園とともに、鶴と亀の両公園は、甲府市民の憩いの場となっている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<歴史のなかの生きものたち>です。

展示期間 令和5年8月23日(水曜)から10月23日(月曜)まで 展示期間 令和5年8月23日(水曜)から10月23日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町の賑わい」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町の賑わい」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【世界遺産 富士山】 |

|

|

冨嶽三十六景 諸人登山(葛飾北斎筆)

葛飾北斎による富嶽三十六景の一枚。シリーズ中唯一山容を描かず、登山する登拝者の姿を描く。

「信仰の足跡」に展示中

展示期間:令和5年6月21日(水)〜7月24日(月)

|

|

|

冨嶽三十六景 甲州石班澤(葛飾北斎筆)

富士川に面する鰍沢は、内陸の甲斐国・信濃国と駿河湾を結ぶ結節点として河岸が設けられ、陸上・河川交通の要衝となった場所。押し寄せる波が岩にぶつかり激しく泡立つ様子は圧巻で、漁師の泰然とした風情と対照的である。本図は、鰍沢南方にあった禹之瀬と呼ばれる渓谷付近をイメージしたと思われる。

「道がつなぐ出会い」で展示予定

展示期間:令和5年7月26日(水)〜8月21日(月)

|

|

|

不二三十六景 大江戸市中七夕祭(歌川広重筆)

家々の物干台から無数の七夕飾りが掲げられている様子が描き出されている。北斎の『冨嶽百景』の中の「七夕の不二」の趣向を取り入れているものの、画中の人物の視線を借りて自然な情景を見せ、見る者に叙情性を感じさせる広重らしい一枚となっている。

「道がつなぐ出会い」に展示中

展示期間:令和5年6月21日(水)〜7月24日(月)

|

|

|

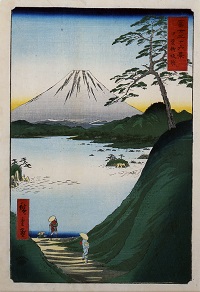

冨士三十六景 甲斐御坂越(歌川広重筆)

御坂峠は、甲府盆地と富士山麓との間にある鎌倉往還の峠。本図は、峠を下り河口湖を眼下に見ながら富士を望む。峠を登りきって目に飛び込んできた富士と河口湖の雄大な景色を、旅人の目線で描いている。

「道がつなぐ出会い」で展示予定

展示期間:令和5年7月26日(水)〜8月21日(月)

|

|

|

|

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<世界遺産 富士山>です。

展示期間 令和5年6月21日(水曜)から8月21日(月曜)まで 展示期間 令和5年6月21日(水曜)から8月21日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町の賑わい」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「城下町の賑わい」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【資料でめぐる山梨の旅】 |

|

|

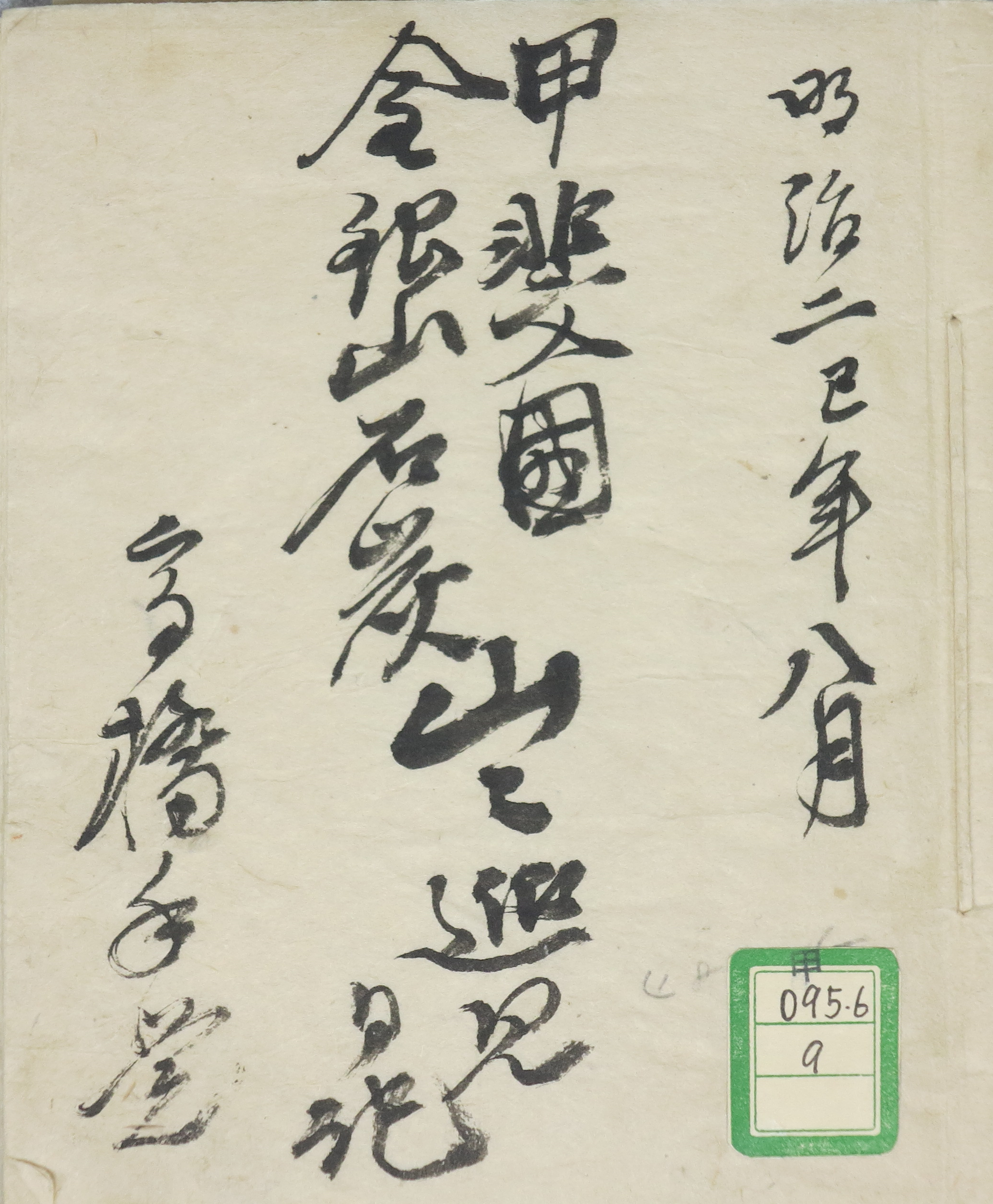

甲斐国金銀山石炭山々巡見日記

甲府柳町の荷継問屋高橋平右衛門が、山岸鉄次郎とともに、「シヤロウヱツ」と「ペユロ」という外国人2名に同行して大金山(現早川町保)に登った際の道中の記録。

「山に生きる」に展示中

|

|

|

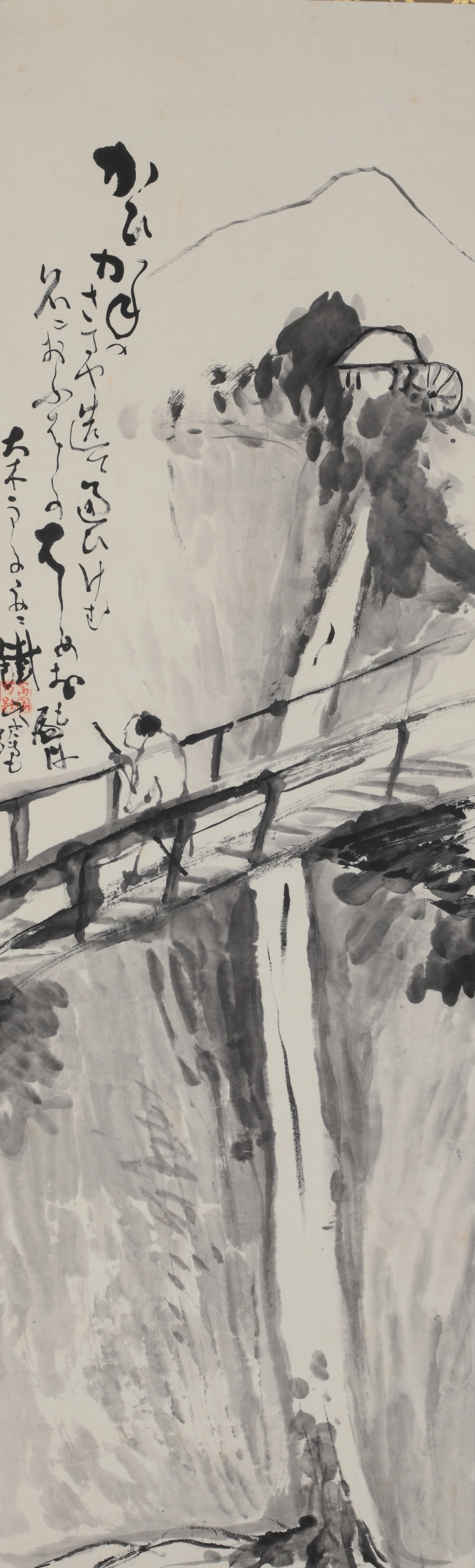

甲斐猿橋図

富岡鉄斎(1836〜1924)は京都の人で、広く学問や絵を学び、大正6年(1917)に帝室技芸員、同8年には帝国美術院会員となった。近代南画の重鎮で、「最後の文人画家」とも称される。山梨には明治8年(1875)と同23年(1890)の2度訪れている。本作は鉄斎独特の筆墨技法で描かれた名勝猿橋(大月市)で、「大木氏のために」と言葉が添えられている。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

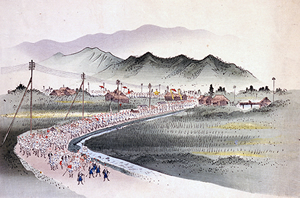

甲府停車場開通式

中央線の甲府までの開通を祝賀する甲府駅南口の様子を描いたもの。緑門に掲げられた「祝開通」の揮毫は、初代甲府市長を務めた若尾逸平によるもの。「祝開通」の上の「甲」の字は、実際は鉄道作業局のマークである「工」の字があしらわれている。

「巨富を動かす」に展示中

|

|

|

|

旅行関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<資料でめぐる山梨の旅>です。

展示期間 令和5年4月19日(水曜)から6月19日(月曜)まで 展示期間 令和5年4月19日(水曜)から6月19日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「城下町の賑わい」、「道がつなぐ出会い」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「城下町の賑わい」、「道がつなぐ出会い」、「巨富を動かす」ほか

|

| |

ページトップへ |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料【山梨の春は、桃と桜と信玄公】 |

|

|

信玄堤絵図

江戸時代の竜王信玄堤(甲斐市)の状況を描いた絵図。「出し」と呼ばれる突堤が設けられ、堤防本体を守っている様子がわかる。

「水に取り組む」に展示中

|

|

|

|

|

砲弾

柏尾の戦いに際し、幕府軍が新政府軍に打ち込んだ不発弾とされる砲弾。

1859年にフランスで開発された野戦砲「四斤山砲」の砲弾と同形である。日本では慶応2年(1866)の第二次長州征討に際して幕府陸軍が使用したことで知られており、明治に至るまで陸軍の主力装備のひとつであった。

「転換期に向き合う」に展示中

|

|

|

武田晴信書状

武田晴信(信玄)が、相模国(現神奈川県)小田原を本拠とする戦国大名北条氏康からの音信に対して、郡内の小山田氏を介して回答することを記した書状。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

韋駄天立像

両手で合掌し、兜をかぶる韋駄天立像。禅宗寺院の厨房に安置されることが多い。兜内部に記された銘により、武田氏縁の像と考えられる。

「信仰の足跡」に展示中

|

|

|

甲山峡水

山梨県の名所を紹介する観光ガイドブック。中央線甲府開業を機に企画され、明治39年(1906)に開催された一府九県連合共進会の際に刊行された。富士山、屏風岩、猿橋、昇仙峡、御幸祭などが挿絵で紹介されている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

信玄公、春関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<山梨の春は、桃と桜と信玄公>です。

展示期間 令和5年2月15日(水曜)から4月17日(月曜)まで 展示期間 令和5年2月15日(水曜)から4月17日(月曜)まで

展示場所 展示場所

常設展示室 「甲斐を駆ける武士たち」、「道がつなぐ出会い」、「江戸文化の往来」ほか

|

| |

ページトップへ |