|

| |

十一屋は、甲府柳町二丁目にあった商家です。近年、この商家の所蔵品から「甲府道祖神祭り」の祭礼用具が発見されました。

江戸時代、甲府城下では1月13日から15日にかけて、道祖神祭りが賑やかに行われていました。その盛大さは「当国一大盛事」とも評されるほど。しかし、祭りは明治初期に突如廃絶してしまいました。さらにその後の甲府空襲により、資料のほとんどが失われてしまったと考えられています。

こうしたなか、柳町二丁目の祭礼用具は奇跡的に戦渦を免れ、現在に伝えられました。展覧会では、新発見資料全29点と山梨県立博物館所蔵の幕絵2枚を一挙に公開します。146年の時を経て、豪華な祭りの様子がよみがえります。

|

|

| |

|

|

■期間

平成30年1月2日(火曜)〜2月26日(月曜)

(※終了しました。)

■時間

午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

■主催

山梨県立博物館

■後援

こうふ開府500年記念事業実行委員会

■協力

甲府商工会議所

■観覧料

常設展観覧料でご観覧になれます。

■常設展観覧料

| |

通常料金 |

団体割引料金(20名以上)、

宿泊者割引 |

一般 |

510円 |

420円 |

大学生 |

210円 |

170円 |

※次の方は観覧料が免除となります。

・65歳以上の方

・小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童・生徒

・障害者基本法第2条に規定する障害者の方、及びその介護をされる方

※宿泊者割引は、県内のホテルや旅館等に当日か前日に宿泊される方を対象とした

割引料金です。

※無料、 割引料金の対象となる方はそれぞれ証明できるものをご提示ください。

※定期観覧券(年間パスポート)もどうぞご利用ください。

|

|

| ■展示構成と主な展示資料 |

| 第1章 第2章 第3章 第4章 |

|

平成27年(2015)、県立博物館ではかつて甲府の柳町二丁目(現在の中央四丁目)に店を構えた大商家「十一屋」の古文書調査を行いました。資料の中には、「祭りの道具」と伝えられる木箱が複数含まれていました。期待を込めて開けた木箱の蓋裏には「柳町貮丁目」と「衢神」の文字がありました。明治初期に廃絶し、幻と化した「甲府道祖神祭り」の祭礼用具が発見されたのです。

甲府道祖神祭りにまつわる祭礼用具や古文書は、祭りの廃絶後に別の用途に使われて消耗したり、どこかに売り払われたり、さらには甲府空襲によって多くが失われたと考えられています。柳町二丁目の祭礼用具が現在に伝えられたことは、まさに奇跡としか言いようがありません。 |

|

| |

|

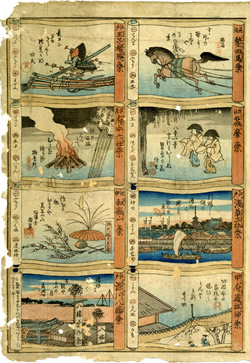

江戸時代、甲府道祖神祭りは「当国一大盛事」と評されるほど盛大でした。甲府道祖神祭りが華やぎを極めた江戸時代後期、歌川広重などの有名絵師に描かせた幅10メートルもの長大な「幕絵」がおよそ数百枚、城下の各町を彩っていたと考えられます。このような祭りは、全国的に見ても非常にめずらしいものです。

また、祭りの祝儀金には誕生や成人、結婚、厄年など人生の節目が反映されたり、祭りの期間に道祖神が憑依する伝承が見られたりするなど、民俗的な側面も色濃く持ち合わせていました。近年の研究では、祭りに経済活性化の目的があったことも指摘されています。甲府道祖神祭りは民間信仰をベースに、都市祭礼として独自の発展をしていたのです。 |

甲州道中記(写本)

霞江庵翠風 著

若尾資料

山梨県立博物館 蔵 |

|

諸国祭礼尽双六

歌川広重 筆

個人蔵

天保14(1843)年〜弘化3(1846)年 |

|

東海道五十三次画稿

伝歌川広重筆

個人蔵

江戸時代 |

|

|

| |

|

新たな祭礼用具の発見により、祭りの場の調え方がより鮮明に浮かび上がってきました。さながら絵巻のような幕絵に加え、十一屋旧蔵の幟枠に見るように巧みな彫りを施した用具や、天を突くような幟旗、神殿、オヤマなどを往来に配し、華麗な祭礼空間が作り出されていたと考えられます。

豪華な用具は、町における日常(ケ)との連続性を遮断して覆い隠し、非日常(ハレ)の場を創出する演出としても非常に効果的と言えます。年に一度、「道祖神」の名のもとに日常から解放された甲府城下では、華やぎの中で高揚と陶酔に支配され、神の世界と人の空間とが交錯します。人と町は祭りを介して再生を疑似体験し、新たな一年を生き抜く活力を得たのでしょう。 |

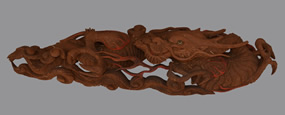

登り龍・降り龍

十一屋野口家資料

小山正作 作

山梨県立博物館 蔵

慶応1(1865)年 |

|

風神・雷神

十一屋野口家資料

小山正作 作

山梨県立博物館 蔵

慶応1(1865)年 |

|

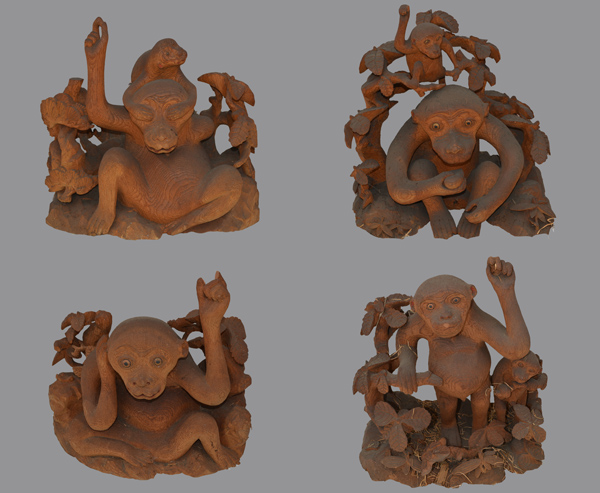

四猿

十一屋野口家資料

小山正作 作/

山梨県立博物館 蔵

慶応1(1865)年 |

|

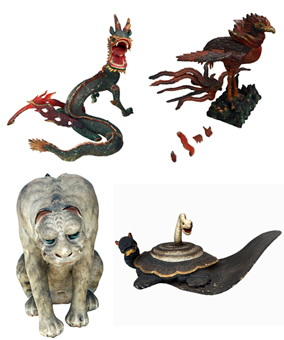

四神

十一屋野口家資料

山梨県立博物館 蔵

江戸時代か |

|

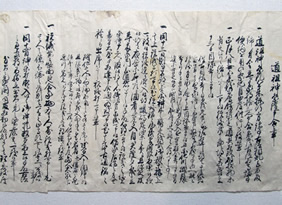

道祖神祭礼申合之事

十一屋野口家資料

山梨県立博物館 蔵

文化13(1816)年 |

|

甲府道祖神祭幕絵 東都名所目黒不動之瀧

初代歌川広重 筆

山梨県立博物館 蔵

天保12(1841)年 |

|

|

甲府道祖神祭幕絵 東都名所洲さき汐干狩

二代歌川広重 筆

山梨県立博物館 蔵

元治1(1864)年頃 |

|

|

|

| |

|

明治5年(1872)11月、甲府道祖神祭りはあっけなく廃絶しました。山梨県令土肥実匡により「道祖神祭礼取締」の通達があったからです。

江戸時代にも度々禁止の対象となってきた道祖神祭りでしたが、明治初期のそれは神道の国教化や文明開化を目指す政府の意向によって実施されたものでした。そのため、他の多くの民俗も廃止に追い込まれました。旧城下の道祖神は神社に合祀され、祭りは、突然に幕を下ろされたのです。またこの年の12月に暦は新暦に改められ、人々は急きょ新年を迎えることになりました。

これだけの激変にも関わらず、生活自体が混乱することは無かったようです。明治6年(1873)の1月14日を、旧城下の人々はどのような思いで迎えたのでしょう。祭りを失った寂しさや戸惑いだけでなく、新しい時代の到来に対する希望もあったと信じたいと思います。 |

峡中新聞 第4号

甲州文庫

山梨県立博物館 蔵

明治5(1872)年 |

|

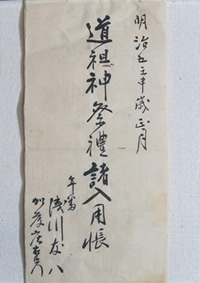

柳町二丁目道祖神祭礼帳簿類

十一屋野口家資料

山梨県立博物館 蔵

元治2(1865)年〜明治5(1872)年 |

|

|

| |

|

| |

| ■関連イベント |

ギャラリートーク

|

担当学芸員が展示の見どころを解説します。

■日時

平成30年1月6日(土曜)、14日(日曜)、2月24日(土曜)、25日(日曜)

15時から(1時間程度)

■場所

シンボル展示室入口にお集まりください。

※申込不要、常設展観覧券が必要です。

|

かいじあむ子ども工房

小正月のいろいろなダンゴをつくろう |

小正月行事のお団子を作ります。

■日時

平成30年1月13日(土曜)

10時30分から15時まで

■場所

体験学習室

※申込不要、参加無料

|

甲府城下町ツアー

|

■日時

平成30年2月4日(日曜)

【第一部】

ギャラリートーク付き展覧会見学

・日時 11時から

・集合場所 ロビー

※常設展観覧券が必要です。

【第二部】

甲府城下町を歩くツアー

・日時 13時30分〜

・集合場所 舞鶴城公園遊亀橋

・参加費 500円

・お申込み

つなぐイベント係(080-1223-8302)

|

|

|

| |

| ■本展リーフレット、ミュージアムショップで好評発売中 |

「よみがえる!甲府道祖神祭り」展の解説パンフレットはミュージアムショップで好評販売中です。

「よみがえる!甲府道祖神祭り」展

解説パンフレット

A4版、8頁、平成30年1月、

¥300(税込)

詳細情報

|

|

|

| |

|

| |