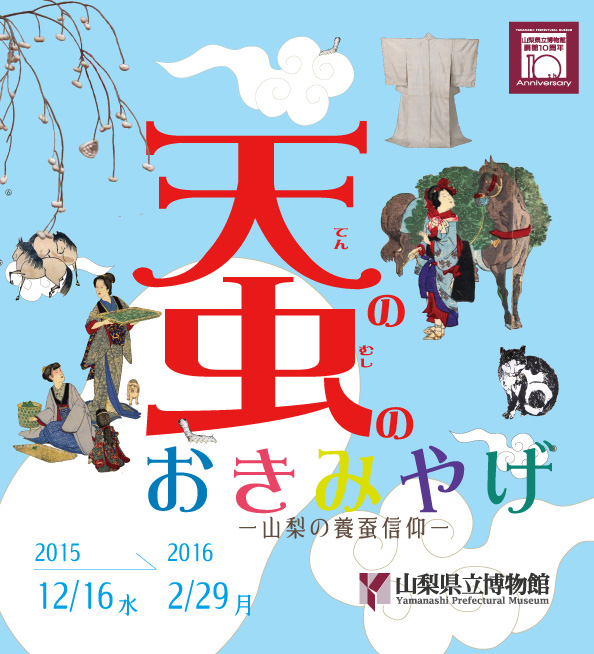

絹(シルク)の原料となる小さな繭。白く美しい繭を作り出すのは、蚕という昆虫です。蚕を育て、繭を収穫する養蚕は、古くから重要な生業のひとつとされてきました。

この山梨も、かつて全国有数の養蚕地帯でした。生き物相手の養蚕業は、思い通り行かないこともありましたが、人々は蚕を「おぼこさん」「おかいこさま」などと呼んで大切に育ててきました。

養蚕業を中心にまわるくらしは、お祭りや信仰、住生活など、生活文化にも大きく影響しました。その一部は、養蚕業がほとんど行われなくなった現代にもなお受け継がれています。

山梨の生活文化の中にちりばめられた養蚕文化の名残りは、まるで蚕たちがこっそりと遺していった置き土産のようでもあります。この展覧会では、その中から特に信仰にまつわる事象に注目してご紹介します。蚕とくらした頃の人々の心に触れてみてください。

|

|

| |

|

|

■期間

平成27年12月16日(水曜)〜平成28年2月29日(月曜)

■時間

午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

■主催

山梨県立博物館

■観覧料

常設展観覧料でご観覧になれます。

■常設展観覧料

| |

通常料金 |

団体割引料金(20名以上)、

宿泊者割引 |

一般 |

510円 |

420円 |

大学生 |

210円 |

170円 |

※次の方は観覧料が免除となります。

・65歳以上の方

・小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童・生徒

・障害者基本法第2条に規定する障害者の方、及びその介護をされる方

※宿泊者割引は、県内のホテルや旅館等に当日か前日に宿泊される方を対象とした

割引料金です。

※無料、 割引料金の対象となる方はそれぞれ証明できるものをご提示ください。

※定期観覧券(年間パスポート)もどうぞご利用ください。

|

|

| ■展示構成と主な展示資料 |

| |

養蚕とは 養蚕とは |

| 養蚕は、カイコガの幼虫(蚕)を桑の葉を食べさせて育て、絹(シルク)の原料となる繭を生産する仕事です。蚕は中国から養蚕の技術とともに輸入され、日本各地へと広まっていきました。蚕は様々な地域や国で多様な品種が育てられ、我が国では大正時代から中国の蚕との交雑を行い、その改良が進められました。 |

|

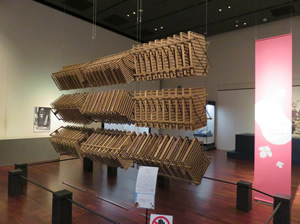

蚕棚模型

昭和

東京農工大学科学博物館 蔵

(写真は本物の蚕です。写真提供 中央市豊富郷土資料館) |

|

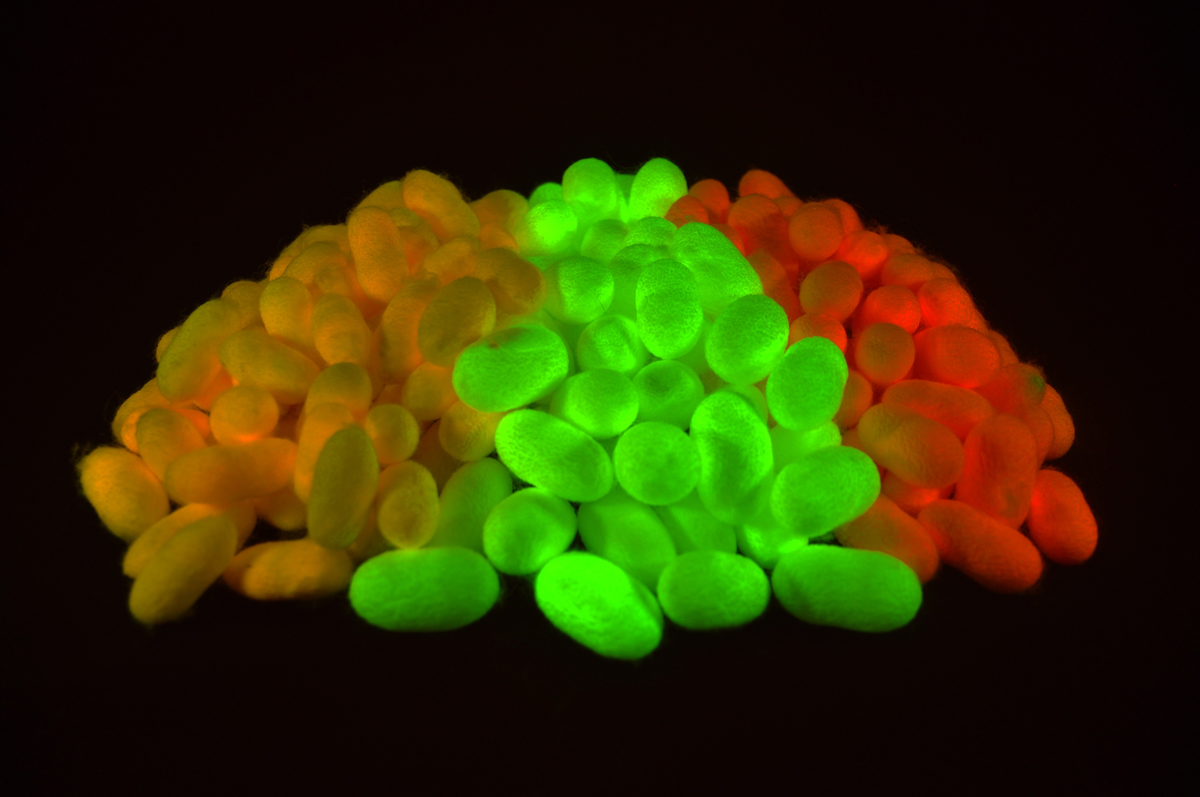

繭(小石丸・青熟・又昔)

平成26年(2014)

国立研究開発法人 農業生物資源研究所 遺伝資源センター 北杜地区 提供

|

|

|

| |

神の虫 神の虫 |

| 蚕に「天の虫」の文字をあてた背景には、蚕を神聖視する意識があったと考えられます。蚕を「お」や「さま」「さん」付けで丁寧に呼ぶ風習は現在でも残っており、蚕を特別視する意識が受け継がれています。 |

|

|

| |

蚕を養い、蚕で稼ぐ 蚕を養い、蚕で稼ぐ |

| 養蚕は、現金収入を得るための手段としての現実世界と、生き物を通じて自然と交わることによって生み出される民俗世界が入り混じった間で行われていました。このような養蚕にまつわる様々な記録や農具を通じて、養蚕農家の暮らしぶりに思いを馳せてください。 |

|

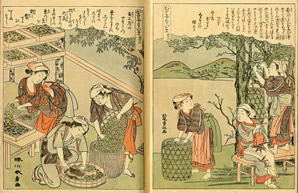

絵本宝能縷

天明6年(1786)

山梨県立博物館 蔵

|

|

養蚕日誌

明治26年(1893)

山梨県立博物館 蔵(鈴木家文書)

|

|

桑切機

昭和

山梨県立博物館 蔵(小林コレクション)

|

|

|

| |

おカイコどっさり大アタリ―山梨の養蚕信仰― おカイコどっさり大アタリ―山梨の養蚕信仰― |

| 山梨の養蚕業は、1960年代後半から劇的に衰退し、果樹への切り替えが進みました。このような生業の変化のなかで、大きな影響を受けた養蚕にまつわる多様な祈りの形をご紹介します。 |

|

回転モズ

昭和

山梨県立博物館 蔵 |

|

養蚕のザル

(笛吹市春日居町熊野堂下組)

昭和31年(1956)

山梨県立博物館 蔵 |

|

養蚕神札・護符

昭和時代

東京農工大学科学博物館 蔵 |

|

|

| |

蚕が拓く未来 蚕が拓く未来 |

| 長きにわたる蚕の飼育法の研究は、大量の蚕を安定して飼育する技術を確立させました。そして、最先端の科学技術と養蚕業が結びつき、新たな「蚕業(さんぎょう)」が創出されようとしています。 |

|

光る繭

平成

国立研究開発法人 農業生物資源研究所 蔵 |

|

|

|

|

| |

| ■関連イベント |

ギャラリートーク

|

担当学芸員が展示の見どころを解説します。

■日時

平成28年1月3日(日曜)、23日(土曜)、2月14日(日曜)、2月27日(土曜)(※終了しました)

午後3時から(30分程度)

■場所

シンボル展示室入口にお集まりください。

※事前の申し込みは不要です。

※常設展観覧券をお求め下さい。

|

かいじあむ検定

「天の虫のおきみやげ」ゆかりの地ツアー

|

本展のガイドツアーとゆかりの地をめぐります。

(※終了しました)

■日時

平成28年1月24日(日曜)

・第1部 本展ガイドツアー

9時30分受付開始 10時開始 12時終了

・第2部 ゆかりの地ツアー

13時30分受付開始 14時開始 16時終了

■場所(集合場所)

・第1部 山梨県立博物館

・第2部 豊富郷土資料館(中央市大鳥居1619-1)

■参加費

・第1部 常設展観覧券をお求めください。

・第2部 500円(ガイドブック・保険代)

■問い合わせ・申し込み

080-1223-8302(つなぐイベント係)

やまなしフットパスリンク(外部サイト)

|

かいじあむ子ども工房

「まゆ玉クラフト体験」

|

■日時

平成28年2月13日(土曜)(※終了しました)

午前10時30分から午後3時まで

■場所

当館ロビー

※どなたでもご参加いただけます。

※申込不要、参加無料です。

|

かいじあむ古文書講座

養蚕に関する古文書を読む

|

本展に関連する古文書を読む講座です。

■日時

平成28年2月27日(土曜)

午後1時30分から午後3時まで

(※終了しました)

■場所

生涯学習室

※ お申し込みが必要です。

県立博物館TEL.055-261-2631まで

※ 聴講無料です。

|

あそぼう!まなぼう!寺子屋ひろば

|

本展に関する体験イベントです。

■おかいこさんのはなし(終了しました)

平成28年1月10日(日曜)

■【紙芝居】野麦峠をこえて

平成28年2月7日(日曜)(※終了しました)

※日時はいずれも午前11時から

※会場はいずれもかいじあむ寺子屋

|

|

|

| |

| ■甲府市立図書館でミニ展示開催中 |

本展の見どころをサテライトで紹介するミニ展示を甲府市立図書館で開催中です。本展の豆知識やクイズ満載のミニブックやぬり絵もご用意しております。

(※終了しました)

会場:甲府市立図書館 展示室

(甲府市城東1-12-33)

日時:平成28年1月13日(水曜)から28日(木曜)まで(月曜休館)

主催:山梨県立博物館、つなぐNPO

協力:甲府市立図書館

入場無料 |

|

|

|

| |

| ■本展リーフレット、ミュージアムショップで発売中 |

「天の虫のおきみやげ」展の解説パンフレットはミュージアムショップで好評販売中です。

「天の虫のおきみやげ―山梨の養蚕信仰―」展 解説パンフレット

A4版、4頁、平成27年12月、

¥100

詳細情報

|

|

|

|

| |

| ■関連図書コーナー |

資料閲覧室では、本展の関連図書を閲覧することもできます。本展のご観覧前後にぜひご来室ください。

|

|

|

|

| |

| |