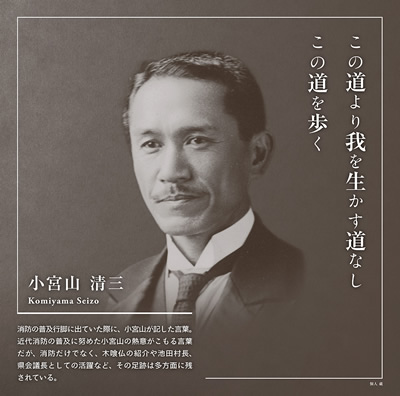

第14回展示紹介人物

小宮山 清三

プロフィール 年表 エピソード1 エピソード2

・プロフィール

【人物の氏名】

小宮山 清三

こみやま せいぞう

Komiyama Seizo

【生没年】

明治13年(1880)生まれ 昭和8年(1933)死去

【出身地】

山梨県中巨摩郡西野村(南アルプス市)〈峡中地域〉

【パネルの言葉を残した背景】

消防の普及行脚に出ていた際に、小宮山が記した言葉。近代消防の普及に努めた小宮山の熱意がこもる言葉だが、消防だけでなく、木喰仏の紹介や池田村長や県会議長としての活躍など、その足跡は多方面に残されている。

【人物の解説】

西野村の長谷部家の次男として生まれ、池田村(甲府市)小宮山家の養子となる。家督相続後、池田村の村長や県会議員・議長などを歴任。近代的な民間消防の全国的普及に努め、「消防の父」とも呼ばれ、柳宗悦・浅川巧に木喰仏を紹介して、木喰仏の再評価につなげるなど、「表消防・裏木喰」と称されるほど、多岐にわたっ

て活躍した。

・年表

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 明治13年 (1880) |

中巨摩郡西野村(南アルプス市)の長谷部真三の次男として生まれる |

| 明治26年 (1893) |

同郡池田村(甲府市)の小宮山民平の養子となる |

| 明治27年 (1894) |

山梨県立尋常中学校(のち県立甲府中学校、現在の甲府第一高校)に入学 |

| 明治33年 (1900) |

東京専門学校(現在の早稲田大学)に入学 |

| 明治34年 (1901) |

甲府協会で受洗 |

| 明治36年 (1903) |

東京専門学校を卒業 |

| 明治37年 (1904) |

早稲田大学に再入学 |

| 明治38年 (1905) |

早稲田大学を大学 結婚 |

| 明治43年 (1910) |

池田村に山梨県最初の青年団を発足させる |

| 大正2年 (1913) |

池田村の村会議員に選出 |

| 大正3年 (1914) |

池田村に戻る |

| 大正4年 (1915) |

池田村消防組頭を拝命する |

| この頃 | 昇仙峡の道路改修に尽力 |

| 大正12年 (1923) |

自著『消防道要領』を刊行 |

| 大正13年 (1924) |

柳宗悦と浅川巧が小宮山邸を訪れ、小宮山所蔵の木喰仏を見る |

| 大正14年 (1925) |

『木喰上人作 木彫仏』(柳宗悦著、研究会代表者小宮山清三)を刊行 |

| 昭和4年 (1929) |

大日本消防協会常議員理事に就任し、消防講演のために全国各地を訪れる |

| 昭和6年 (1931) |

山梨県会議員に初当選 |

| 昭和7年 (1932) |

山梨県議会議長に就任 |

| 昭和8年 (1933) |

逝去、舞鶴城公園で「消防葬」がおこなわれる |

・エピソード1

【木喰仏の「発見」】

その没後から1世紀余りも無名だった木喰上人(木喰五行 1718-1810)作の仏像(以後、「木喰仏」)が、にわかに世間に知られるきっかけとなったのが小宮山清三であった。

小宮山はクリスチャンで、所属する甲府教会でのつながりから浅川伯教・浅川巧兄弟と親交を持ち、彼らが朝鮮陶磁器の魅力を知ったのも、小宮山との交友がきっかけと言われている。

その小宮山のもとに、浅川巧と民藝運動の主唱者である柳宗悦が、朝鮮陶磁器の所蔵品を見学しにやってくることになった。小宮山邸を来訪した柳の目に、小宮山の所蔵する3体の木喰仏が映ったとたん、柳は「(木喰仏に)即座に心を奪はれ」たと回顧している。木喰仏との出会いに驚き、その微笑に「限りなく引きつけられ」た柳に対して、小宮山は3体のうちの1体(地蔵菩薩像)を贈呈している。

木喰仏に魅せられた柳を中心に、木喰上人と木喰仏についての調査・研究がすすめられ、1年ほどの期間で全国各地から約350体の木喰仏が発見されるに至った。柳が中心となって進められた木喰仏研究だが、小宮山も調査への協力や資金的な援助をおこない、木喰五行研究会が設立されるにおよんでは、小宮山がその代表者となっている。

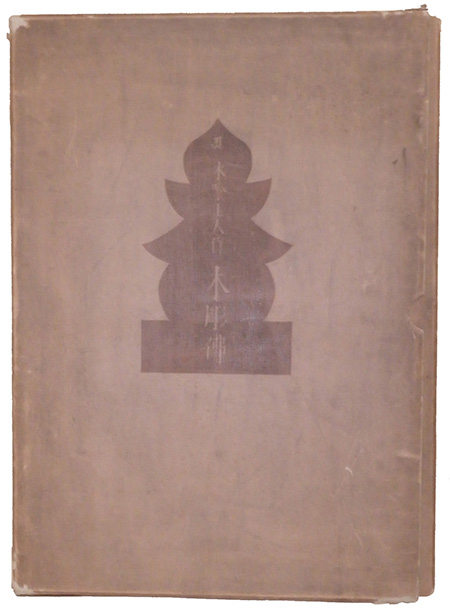

木喰五行研究会では、研究雑誌『木喰上人之研究』を発行し、小宮山も数々の論考を掲載しており、柳らの調査成果である発見された木喰仏の数々の写真を掲載した図録『木喰上人作 木彫仏』の刊行についても、小宮山がその費用を負担するなど、陰になり日向になり、木喰仏の魅力を世に伝えることについて尽力したのである。

柳が小宮山邸で即座に心を奪われた3体の木喰物のうちのひとつである弘法大師像 山梨県立博物館蔵

小宮山の費用負担で重厚な装丁で刊行された『木喰上人作 木彫仏』

・エピソード2

【「消防の父」として】

小宮山清三の大きな業績を語る言葉として、「表消防、裏木喰」があるが、木喰仏の「発見」とその研究の進展に関する業績と並んで語られるのが、近代消防の普及についての業績である。

小宮山は、大正4年(1915)に池田村消防組頭に就任して以来、山梨県消防協会や大日本消防協会といった、消防普及の組織の設立に関わり、山梨県やわが国の消防の近代化に尽力している。

小宮山は消防についての講演を数多くこなし、また消防協会の論考や『消防道要領』といった著書を書いて、自らの信条である「護郷立国」の考えに基づいて、消防は単なる「火消し」ではなく、火災をはじめとする災害を予防して郷土を保全する、自治的性格の任務として位置付けている。

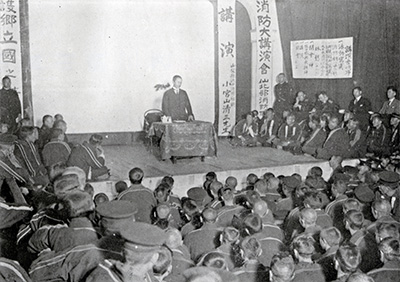

小宮山はこうした消防思想や消防技術の普及に努めていくなかで特に講演活動に力を入れたとされ、山梨県にとどまらず全国各地をめぐり、小宮山の消防への熱意とユーモアが込められた講演には、多くの聴衆が集まったとされている。

後半生を消防の普及にささげた小宮山に対して、当時の人々は小宮山をして「消防の父」と称し、小宮山が没した際には日本で最初の「消防葬」が甲府の舞鶴城公園で執り行われ、1万人余りという多くの「消防の父」の逝去を悼む人々に見送られた。

秋田県仙北郡大曲町(現在の大仙市)での講演の様子(『消防道要領』より)

上に戻る