第15回展示紹介人物

ポール・ラッシュ

プロフィール 年表 エピソード1 エピソード2 エピソード3

・プロフィール

【人物の氏名】

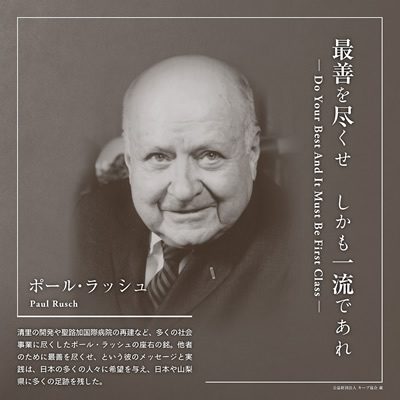

ポール・ラッシュ

ぽーる らっしゅ

Paul Rusch

【生没年】

明治30年(1897)生まれ 昭和54年(1979)死去

【出身地】

アメリカ合衆国ケンタッキー州〈その他〉

【パネルの言葉を残した背景】

清里の開発や聖路加国際病院の再建など、多くの社会事業に尽くしたポール・ラッシュの座右の銘。他者のために最善を尽くせ、という彼のメッセージと実践は、日本の多くの人々に希望を与え、日本や山梨県に多くの足跡を遺した。

【人物の解説】

「清里の父」とも呼ばれる、清里開拓の功労者。アメリカ合衆国で生まれ、関東大震災後に来日し、YMCA会館の再建にあたる。その後、立教大学で教鞭をとり、聖路加国際病院建設募金活動にも尽力。戦前から太平洋戦争による中断を挟んで、戦後にかけて清里で新しい農村コミュニティの建設に尽力し、酪農を取り入れた新たな農業を定着させた。財団法人キープ協会を創設。アメリカンフットボールの普及に努めたことでも知られる。

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 明治30年 (1897) |

アメリカ合衆国インディアナ州フェアモントで生まれる 間もなくケンタッキー州ルイビルに移る(履歴上はこちらが出身地となる) |

| 1918年ごろ | 軍隊に入隊し、ヨーロッパ戦線に赴く(諸説あり) |

| 大正10年 (1921) |

大学を卒業(諸説あり) |

| 大正12年 (1923) |

関東大震災がおこり、京浜地域を中心に大被害 |

| 大正14年 (1925) |

来日し、東京と横浜のYMCA会館の再建に携わる |

| 大正15年 (1926) |

立教大学で教鞭をとる(昭和16年の送還まで) |

| 昭和2年 (1927) |

立教大学で米国聖徒アンデレ同胞会日本支部を設立 |

| 昭和3年 (1928) |

トイスラー博士とともに、聖路加国際病院の建設募金活動のため渡米 |

| 昭和4年 (1929) |

東京YMCA会館完成 |

| 昭和6年 (1931) |

再来日 日本聖徒アンデレ同胞会(BSA)を設立 |

| 昭和8年 (1933) |

聖路加国際病院開院式挙行 |

| 昭和9年 (1934) |

トイスラー博士が聖路加国際病院で死去 東京学生アメリカンフットボール連盟を設立、初代理事長に就任 日本最初のアメリカンフットボールの公開試合を神宮外苑競技場で開催 |

| 昭和11年 (1936) |

清里を訪れ、BSAのキャンプ地に決定する |

| 昭和13年 (1938) |

訓練キャンプ場が完成、「清泉寮」と名付けられる |

| 昭和14年 (1939) |

中国大陸を視察 |

| 昭和16年 (1941) |

日米開戦、敵国人として拘束される |

| 昭和17年 (1942) |

アメリカへ送還 |

| 昭和20年 (1945) |

日本の敗戦後再来日してGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に勤務 |

| 昭和21年 (1946) |

清里を再訪し、清泉寮の復興に着手 全国中等学校野球大会(現在の甲子園選抜高校野球大会)に出席 |

| 昭和23年 (1948) |

清里聖アンデレ教会が完成 清里農村センターの建設構想が立てられる |

| 昭和24年 (1949) |

軍を離れる アメリカで清里のための募金キャンペーンを実施 |

| 昭和25年 (1950) |

帰国 聖路加清里診療所開業 |

| 昭和26年 (1951) |

渡米して募金ツアーを実施 酪農試験のために種牛とトラクターを清里に導入 聖ヨハネ図書館開館 |

| 昭和27年 (1952) |

清里のモデル農村事業をKEEP(Kiyosato Educational Experiment Project 清里教育実験計画)と命名 |

| 昭和30年 (1955) |

清泉寮焼失 |

| 昭和31年 (1956) |

財団法人キープ協会設立 勲三等瑞宝章受章 清里聖ヨハネ保育園開園 |

| 昭和32年 (1957) |

清泉寮再建 |

| 昭和34年 (1959) |

高根村(のち高根町、現在の北杜市)名誉村民に推挙 |

| 昭和37年 (1962) |

山梨県文化功労者表彰 |

| 昭和49年 (1974) |

大泉村(現在の北杜市)名誉村民に推挙 |

| 昭和54年 (1979) |

逝去 |

・エピソード1

【トイスラー博士からの言葉】

ポール・ラッシュが日本へとやってきたのは、関東大震災によって東京・横浜を中心とした地域が大きな被害を蒙ったあと、大正14年(1925)のことで、東京と横浜のYMCA会館(キリスト教青年会の拠点)再建のための来日だった。

ポール・ラッシュはもともとホテル経営者を目指していたが、キリスト教の日本聖公会の依頼によって立教大学で教鞭をとることとなり、日本で聖職者の道を歩みはじめる。

関東大震災では、日本聖公会の聖路加病院(現在の聖路加国際病院)も被災し、その再建が課題となっていた。ポール・ラッシュは、聖路加病院の再建にあたっていたルドルフ・トイスラーとともに、再建資金のための募金活動にあたることとなる。トイスラー博士は米国聖公会の宣教医師で、明治33年(1900)に来日して以来、日本での伝道と医療に尽力しており、明治35年に築地病院を買収して聖路加病院を設立している。

ポール・ラッシュはトイスラー博士とともにアメリカにわたって、対日感情が日に日に悪化していくアメリカ社会のなかで、日本の病院再建資金を募っていった。「先人の言葉」である、「最善を尽くせ、しかも一流であれ(Do Your Best And It Must Be First Class)」はこのトイスラーが、ポール・ラッシュにかけた言葉だとされている。

彼らの成果は、昭和8年(1933)の聖路加国際病院の再建開院によって結実する。聖路加国際病院は、当時としては最先端の医療を行う病院として再出発をきり、現在でも我が国の先端医療を担っている。

当時の悪化の一途をたどる日米関係という困難な状況のなか、医療を伝道の一環として行うからには、最善のものを求めていこうとするトイスラー博士の強い意志に触れながら、非キリスト教圏の日本にて充実した医療拠点の再建を成し得たこの経験は、ポール・ラッシュのその後の日本での活動に大きな影響を与えたのである。

・エピソード2

【「清里の父」へ―高冷地清里に新たな農村の種を蒔く―】

ポール・ラッシュは、日本聖徒アンデレ同胞会(BSA)の指導者訓練キャンプ場となる拠点を探していた。拠点となる場所は、東京に近く富士山の見える山梨県内で検討が始められ、昭和11年(1936)の秋に清里を訪れたポール・ラッシュは清里をすぐに気に入り、訓練キャンプ施設の整備に着手していく。

昭和13年(1938)に施設は完成し、立地する清里村と大泉村から一字ずつとって、「清泉寮」と名付けられた。ところがその3年後の昭和16年(1941)、日本とアメリカは太平洋戦争に突入し、ポール・ラッシュは敵国人として拘束され、翌年アメリカへ送還されてしまう。

ポール・ラッシュ不在の間、清泉寮は荒廃の道をたどってしまうが、戦後GHQの一員(アメリカ陸軍中佐)として再来日したポール・ラッシュは、連合国軍人としての職務を果たしつつ、速やかに清泉寮の再建にも着手していく。

ポール・ラッシュは、「食糧」・「健康」・「信仰」・「青年への希望」の4つを理想として掲げ、高冷地である清里に酪農を中心とした新たな農業経営を展開しようと計画した。具体的には、アメリカから高冷地の酪農に適した乳牛を移入し、教会や病院、教育施設を建設し、キリスト教に基づく民主主義を根付かせ、清里を日本の農業の新しいモデルとするプロジェクトを進めていった。

このポール・ラッシュの試みは、KEEP(Kiyosato Educational Experiment Project 清里教育実験計画)と命名され、昭和31年(1956)に財団法人キープ協会が設立される。その間、昭和30年(1955)に清泉寮が焼失する悲劇にも見舞われたが、多くの人々の支援を得て昭和32年(1957)に再建を果たす。

戦争に傷つき民主主義国家として再出発をはかる日本のなかで、ポール・ラッシュはキリスト教の精神に基づき、清里のような高冷地農村に自活の道を与えて現在の繁栄の基礎を築いた。ポール・ラッシュは、異国である日本を愛し、高冷地の寒村である清里の開拓を通じて、多くの人々に希望と自活の道を示した。その開拓精神と理想を目指して最善を尽くす姿勢と情熱は、多くの人々が集うようになった清里という地域のなかで、現在でも息づいているのである。

清里農村センターの門塔(一対のもう一つには旧約聖書の一節が刻まれている

・エピソード3

【戦前戦後の日本に寄り添った外国人】

ポール・ラッシュは大正14年(1925)に来日して、昭和54年(1979)に逝去するまで、ほぼ昭和という時代の日本に関わり続けた外国人である。そして、戦前と戦後とを通じて、一貫して日本とアメリカとの友好を願い、キリスト教の伝道を通じて多くの日本人に自立と恩恵をもたらさんと行動し続けた。

清里を舞台とした高冷地における酪農を中心とした農業経営の確立という、山梨における事例だけにとどまらず、戦前においては、トイスラー博士とともに聖路加国際病院の設立に尽力し、また立教大学で教鞭をとるかたわら、アメリカンフットボールの団体設立や、日本最初の公開試合を実施するなど、その普及にも努めている。

戦後、ポール・ラッシュはGHQの一員として再来日し、日本の民主化とその再建に尽力する。戦前教鞭をとった立教大学の再建や、自ら日本で普及を図ったアメリカンフットボールの再興にも関わっている。

昭和21年(1946)に戦争での中断から復活した全国中等学校野球大会(現在の甲子園選抜高校野球大会)の折には、「オメデトウ、ドゥユアベスト」と、自らの座右の銘としているトイスラー博士の言葉にちなんだコメントと、平和の象徴としての白球を球児にプレゼントした。こうしたエピソードにとどまらず、ポール・ラッシュは、戦争に傷ついた日本の再出発を担っていく青年たちに、エールを送り続けたのである。

ポール・ラッシュは、家庭も貯蓄も持たず、日本へ無償の愛をささげた生涯を送り、昭和54年(1979)、日本との縁を深めるきっかけとなった聖路加国際病院で昇天した。

富士山の方角を見つめる清泉寮のポール・ラッシュ像