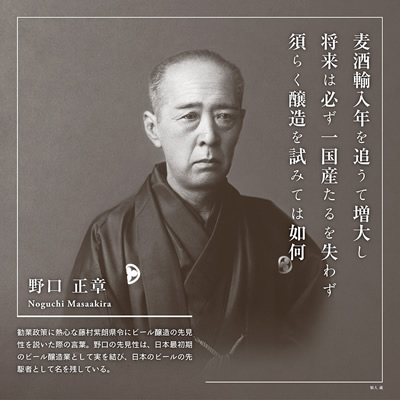

第15回展示紹介人物

野口 正章

プロフィール 年表 エピソード1

・プロフィール

【人物の氏名】

野口 正章

のぐち まさあきら

Noguchi Masaakira

【生没年】

嘉永2年(1849)生まれ 大正11年(1922)死去

【出身地】

近江国蒲生郡綺田村(滋賀県東近江市)〈その他〉

【パネルの言葉を残した背景】

勧業政策に熱心な藤村紫朗県令にビール醸造の先見性を説いた際の言葉。野口の先見性は、日本最初期のビール醸造業として実を結び、日本のビールの先駆者として名を遺している。

【人物の解説】

近江商人で甲府柳町で醸造業十一屋を営む野口家に生まれる。明治のはじめ、外国から輸入されたビールに着目し、甲府でビール醸造を試み、東日本で最初の国産ビール(国内では2例目)として販売を始める。「三ツ鱗ビール」の商標がつけられた野口のビールは、博覧会で表彰を受ける評価を得たものの、当時のビールの普及度の低さもあって販売成績は芳しくなく大きな損害を出した。夫人は南画家として帝室技芸員となった野口小蘋。

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 嘉永2年 (1849) |

生まれる |

| 明治初期 | 甲府でビール醸造に着手する |

| 明治7年 (1874) |

「三ツ鱗ビール」の販売を開始する(東日本で最初の日本人によるビール醸造) |

| 明治8年 (1875) |

「三ツ鱗ビール」が京都博覧会で銅章を授与される 東京で「三ツ鱗ビール」の販売開始 |

| 明治10年 (1877) |

松村小蘋と結婚 |

| 明治15年 (1882) |

家業を弟富蔵にゆずり、東京に移住(ビール醸造は一時休止し数年後再開) |

| 明治26年 (1893) |

歌集「かざ志の花」を出版 |

| 明治34年 (1901) |

ビール醸造を廃業する |

| 大正6年 (1917) |

妻の小蘋が逝去 |

| 大正11年 (1922) |

逝去 |

・エピソード1

【東日本初のビール醸造は山梨で】

野口正章は、全国に11軒の店を持つとされた「十一屋」に生まれ(諸説あり)、家業が清酒醸造販売だったことや、野口自身が家人に「西洋狂い」と呼ばれるほどに、幕末から明治初期にかけて一気に流入してきた西洋の文物に強い関心を持っていたこと、こうしたことが、野口がビールの醸造というまだ誰も踏み込んでいない分野へと足を踏み入れた背景だと考えられる。

日本における最初のビール醸造・販売は、明治3年(1870)にアメリカ人ウィリアム・コープランドが横浜居留地で始めた「スプリング・バレー・ブルワリー」によるものであった。コープランドのビールは、主に居留地に滞在する外国人に向けたものだったが、急速に西洋文明が流入するなかで、日本人のなかにも国産ビールの醸造・販売の有望性に早くも着目した人物たちがいた。

西日本では、大阪の渋谷庄三郎という人物が明治5年(1872)に、東日本では、甲府の野口正章が明治7年(1874)に(明治6年という説もあり)、日本人の手による初めてのビールの醸造・販売を開始したのである。野口のビール醸造への熱意は高く、横浜で醸造用具を揃え、当時交通手段が不便ななかで、わざわざ新たに道を切り拓いて輸送した箇所もあったとされる。またこの際に調達した6尺(約1.8メートル)もの大釜は、富士川水運でも運ぶことが出来なかったので、甲府で新たに鋳造した。

醸造技術は横浜のコープランドを招き、コープランドとその弟子である村田吉五郎から約1年指導を受けた。原材料の大麦は山梨県産のものを使用し、ホップはドイツ産のものを使用した。ホップは高価だったため、山梨県内の笹子峠付近に自生するものを採取して使用してみたところ、ビールが腐敗するなどのアクシデントが起きたために、ドイツ産のものに戻した。ビールびんは横浜で使用済みのものを集めて、真鶴・芦ノ湖・御坂峠を経由して甲府へと運んだ。

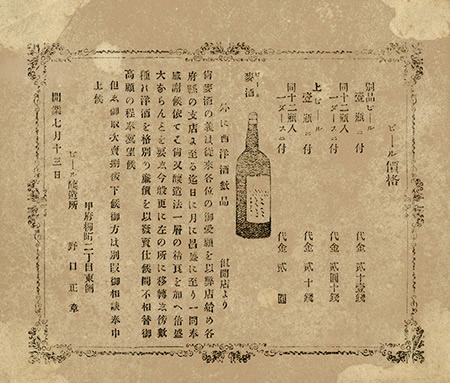

野口正章が販売したビールのラベル 山梨県立博物館蔵

こうして東日本で最初に世に出た日本人の手によるビールは、「三ツ鱗ビール」と名付けられた。これは、当時人気のあったイギリス製のバースビール(Bass Beer)が一ツ鱗(三角形の文様)をあしらったラベルだったので、これにちなんで野口家の家紋の三柏と掛け合わせて三ツ鱗のラベルとしたとされる。こうして世に出た「三ツ鱗ビール」は品質も良く、明治8年(1875)の京都博覧会で銅メダルを獲得している。

しかし、日本人にとってまだまだ新しい飲み物であったビールは、地元の甲府ではあまり売れ行きが上がらず、主に東京・横浜方面へと出荷されたが、それでも事業としては収支が折り合わなかった。大きな損害を出した野口は、明治15年(1882)に家業を弟へと譲り、ビール事業から手を引く。

新たな時代の動きに着目し、甲府という地理的にも不利な拠点で、東日本最初のビール醸造を事業として起こした野口の先見性と情熱は実を結ばなかったが、野口のビール醸造場からは、その後の日本のビール界を支える技術者が輩出しており、野口がコープランドや渋谷とともに記した一歩目は、その後の日本ビール業界の発展に大きく寄与したのである。

野口正章が販売したビールの広告 山梨県立博物館蔵